Mi sono innamorato di Ruth dalla prima volta che l'ho incontrata. La attendeva il povero Angelo Mura, ma, prima di incontrarla, lui era morto e ero stato indicato io come sindaco dai partiti della sinistra. L'ho corteggiata subito, un po' per interesse, confesso, perché dovevo chiederle molto per il paese, ma con gioa, quasi sorpreso che il dovere della carica mi regalasse il gusto di un incontro con una persona incantevole.

Non si può parlare del museo senza parlare di Ruth. Questo museo l'ha voluto lei, e, con tutto il rispetto dovuto per gli architetti che l 'hanno firmato, l'ha disegnato lei, acquisendo pareri, certo, ma elaborandoli nel suo amore e nella sua intelligenza. In lei comprendo anche i suoi figli, i quali hanno consentito, seguito e incoraggiato l'opera della madre e che noi abbiamo sentito costantemente presenti in lei, nelle sue parole, nelle sue trepidazioni.

Forse ziu Titinu non l'avrebbe voluto come è, questo suo museo, forse non l'avrebbe voluto comunque, forse era così indignato con noi oranesi, come dice qualcuno, che non ci avrebbe voluto accanto manco in processione, e forse... Forse era semplicemente come noi, un sardo oranese, generoso e testardo, geloso e ombroso, pronto a dare e pronto a ritirare il dono per un sorriso frainteso, per una frase infelice. Se oggi potesse vederci, ed è bello pensare che possa, sarebbe lieto dell'omaggio della donna della sua vita e lieto anche che i suoi compaesani capiscano la grandezza dell'omaggio.

Il museo Nivola è un monumento alla figura materna. Mi pare questa l'impressione che si ha entrandoci.

Accolgono subito il visitatore queste nitide figure di madri, dolci e severe insieme, che stanno a custodia della fonte, come immalinconite dal murmure dell'acqua che alimenta la vasca e poi scorre nella canaletta sottile. Non stanno attingendo l'acqua, le madri, ma elargendola. L'acqua è una parte di loro che emana dal loro stesso essere. Le madri e l'acqua. La madre fonte e lavacro: per bere e per lavarsi ci si immerge nel corpo della madre e quando si muore si torna nel corpo materno. È una concezione antichissima e universale, presente ancora in molti modi di dire (la madre terra, per esempio), residuo di una antica religione materna documentata in tutto il mondo da numerosissime testimonianze, se pure contestata da alcuni studiosi. Che sia valida o no ora importa meno della suggestione che, enunciata, esercita.

A mio avviso, è la concezione più naturale, visto che la maternità è la manifestazione evidente del miracolo della vita, mentre della paternità si riconosce la funzione solo con la scienza, dopo la scoperta dell' agricoltura e delle tecniche di allevamento. Prima la vita pareva incubare nel corpo femminile, come i fiori nei campi, e poi sbocciare florida, d'incanto, non preparata, miracolosa. Il corpo femminile era sacro perché aveva in sé la funzione vitale. Quando l'umanità può fermarsi, quando conosce le tecniche agricole, e per un'agricoltura stabile ogni comunità deve garantirsi la proprietà del suolo, i maschi predominano. Per acquistare e per conservare la proprietà, escludendone gli altri e i figli degli altri, è necessaria la violenza, o lo era. E con la violenza maschile le donne non possono gareggiare. Allora la vecchia concezione viene rimossa, ma riemerge spesso, anche oggi, e scandalizza quando è formulata in termini precisi, perché urta non contro le nostre concezioni religiose, ma contro le nostre convenzioni sociali. Abbiamo sostituito il maschile al femminile. Il concetto della divinità da cui tutto nasce e a cui tutto ritorna rimane immutato, ma cambia sesso e ciò comporta difficoltà di comprensione e di accettazione piena.

Si va dalla grande madre del paleolitico, raffigurata spesso nella naturale nudità, all'affermazione di Papa Giovanni Paolo I che Dio è mamma. Con questa affermazione, scandalosa e sublime, il papa restituisce alla divinità la funzione consolatoria che la Dea madre univa al principio generatore che il patriarcato le aveva sottratto.

La figura patema aveva ben poco di consolatorio in un sistema familiare dove il padre era solo padrone. Il dio padre è il dio dei maschi padroni delle greggi e delle terre. È il dio che ordina di annientare le tribù nemiche, che non tollera il minimo indugio nell' obbedienza, che castra i suoi figli, perché è geloso, e li uccide senza esitare se disobbediscono. È un dio sempre incollerito, che tutto vede e tutto sente, davanti al quale il figlio servo è sempre colpevole, quel dio del vecchio testamento dal quale l'ebreo Freud deriverà il complesso di Edipo, Kafka l'idea di una colpa innata, incancellabile, e il pensiero moderno in genere la concezione di uno stato padrone, tiranno sospettoso e vendicativo.

Gli stessi pensatori cristiani, con tutto che il Dio di Gesù è un Dio clemente, un padre che perdona, il padre del figliol prodigo e della pecorella smarrita, proiettano sulla figura divina le prerogative terrene dell' imperatore e tornano al Vecchio Testamento nel figurarselo terribile, inesorabile. Le stesse preghiere, le suppliche, non si possono rivolgere direttamente a lui ma devono essergli indirizzate tramite i santi e la sua santa madre.

La madre di Gesù è figura imbarazzante in una corrente di pensiero cristiano che parte da San Paolo e di molti padri dopo di lui la donna è recettaculum semenis e vas dannationis. Non ha capacità generatrici proprie, è solo un instrumentum dyabuli.

La collocazione di Maria è, quindi, scabrosa. Perché Maria è madre senza peccato, ma non la si può privare del suo sesso, dato che ha partorito, e non si può neanche legare al suo sesso il peccato, perché è madre di Dio, a meno di non ammettere che Dio possa essere nato dal peccato.

Così Maria, madre di tutti, indulgente e tenera, sostituisce la Dea madre nel sentire cristiano, ma è notevole il fatto che il culto mariano interessi profondamente anche l'Islam, in una religiosità popolare che attribuisce alla divinità caratteristiche umane. Tante madonne dell' arte cristiana ripetono le fattezze e i simboli delle dee madri dell'antichità, da Iside a Demetra. A parte la differenza dell' espressione artistica la pietà giovanile di Michelangelo e il bronzetto da Santa Cristina di Serri della Dea madre col figlio in grembo rappresentano lo stesso sentimento.

Presente in tutte le culture storiche il contrasto non risolto, e, io credo, non risolvibile, perché legato alla proprietà privata e ai modi violenti della sua acquisizione, tra la concezione maschile, o maschilocentrica, e quella femminile, nella Sardegna pastorale è fortissimo. Il maschile e il femminile sono categorie rigide, inavvicinabili, fissate da norme indiscusse, e per cui dell' omosessualità maschile si nega l'esistenza e di quella femminile si ignora la possibilità.

Schematizzerò molto ma lo schema che proporrò si avvicina alla realtà esistente nell'infanzia oranese di ziu Titinu.

I mestieri e le attività umane in genere erano o maschili o femminili, nobili i primi, secondari gli altri. Maschile era l'attività che produceva o acquistava la ricchezza, femminile ciò che dalla ricchezza poteva derivare o alla ricchezza si poteva aggiungere. Le attività artigianali erano in qualche modo servili.

Uomini erano i proprietari di terre e greggi. L'artigianato e l'agricoltura erano attività da servi. Certe figure di artigiani erano quasi riservate agli storpi o ai malaticci: calzolai, sarti. I lavori domestici, la confezione del pane, la tessitura, la cura degli orti erano lavori femminili. L'arte non era prevista. Il bello, in senso generico, era roba da donne, un di più gradevole ma non necessario, qualche volta dannoso "Bellesa no' fachet domo, si non tesset e non filata". Che un uomo potesse dedicarsi a fare cose belle era semplicemente impensabile.

Don Mario Delitala era stimato pur essendo pittore, ma era ricco, almeno agli occhi di un paese poverissimo, e nobile, e i ricchi e i nobili potevano fare quello che volevano, sfuggivano ai comuni metri di giudizio. Che un povero potesse fare il pittore come attività economica esclusiva era scandaloso. Poteva anche andargli bene nel mondo, ma c'era qualcosa che non andava in lui se era sano di corpo.

Tra gli artigiani la cosa era un po' diversa. Il buon maestro doveva anche avere gusto estetico e una certa capacità progettuale, legata al disegno. Gli artigiani in genere, forse perché la loro attività li legava al paese, avevano una certa vivacità culturale, il gusto per la poesia, l'amore della lettura. Ho sentito io ziu Antoneddu Nivola dire che chi non sa comporre un'ottava non è un uomo, che è una bella affermazione del valore della cultura.

Quello dei muratori era un lavoro in bilico tra il lavoro servile e quello libero. Non erano liberi perché non avevano ricchezza, non accumulavano. Quello che lavoravano se lo mangiavano e se lo bevevano, con metodo, giorno (dopo giorno, spesso in altri paesi o in campagna, d'inverno, al lavoro da schiavi del forno della calce, coi figli bambini che trasportavano pietre e legna, in una vita durissima, dove la tenerezza era un lusso impossibile.

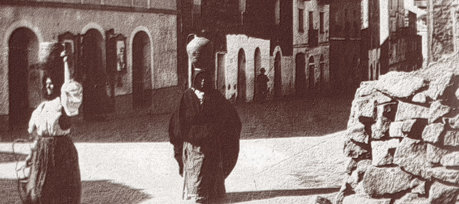

Le gioie in quel mondo erano legate alla casa, al fuoco e alla figura materna. La mamma era caldo e sazietà. Era la casa riparata, col fuoco nel caminetto, o con il forno acceso. La mamma e le sorelle, mamme dalla nascita, impastavano, infornavano, sfornavano. Le sensazioni di calore, di dolcezza e di sazietà erano legate esclusivamente a loro in quel mondo di bambini scalzi, seminudi anche d'inverno. Uscivano dalle mani magiche delle donne le cose belle: il pane nelle sue tante forme, il pane tondo e i cento pani dolci delle feste, i cibi saporiti, le vesti vivide, i tessuti, i tappeti, tutti i colori dell' esistenza.

Nel mondo degli uomini c'era la fatica senza tenerezze, l'ubriachezza spesso cupa e violenta, la derisione beffarda, il gusto per la sopraffazione del debole. La bellezza e la dolcezza erano soltanto femminili e la derisione per l'attrazione che il femminile esercita anche nei maschi poteva provocare sensi di colpa e frustrazione ma non impedirla, non renderla meno vivida. Anche i maschietti erano sempre tra i piedi delle donne intente a cucinare, a fare il pane, a tessere, e anche loro ascoltavano le storie eterne delle donne che sfaccendavano. Ma appena erano in grado di trasportare un sasso il padre li prendeva con sé. Ed era l'apprendistato brutale. Le sveglie all'alba, i calci per allungare il passo, la fatica da adulti, le beffe dei più grandicelli, la squadra tonda, per dirne una, e le urla quando non le percosse se la pietra o l'impasto tardavano ad arrivare. Poi la mascolinità della lotta, della morra, del vino bevuto nel paiolo, dell'asino dissotterrato. I muratori mangiavano di tutto, dagli uccellini implumi all'asino morto da giorni, a ogni tipo di erba.

C'erano anche soddisfazioni nel mondo maschile dei muratori. Le case le facevano loro, "non c'è casa da signore che non piscia il muratore", i forni li facevano loro, loro i pozzi, loro le chiese. La cupola della parrocchia di Grani l'hanno voltata mastru Nivola con i figli e con altri muratori piccoli come loro, quasi senza strumenti. Questo lavatoio l'hanno fatto loro, loro hanno fatto le case e le piazze di Grani e dei paesi vicini. C'era un tesoro di tecnica, di capacità realizzatrice in quelle mani di pietra che è quasi difficile credere.

Ziu Titinu rimarrà sempre orgoglioso del suo essere mastru ' e muru. Che, però, quel mondo non gli piacesse non lo testimonia solo il racconto di zia Burica sull'ultima giornata di ziu Titinu in paese, quando ricorda che ha squadrato le fiche alle querce di su Padru prima di partire per Sassari, ma lo testimoniano più le sue rappresentazioni di Grani negli acquerelli, dove gli uomini sono spesso cupi, brutali e le donne vittime, o i suoi letti di argilla, con le donne grandi, che occupano tutto lo spazio, e l'uomo piccolo, rannicchiato, ridicolo affianco a tanta vitalità, a tanta potenzialità.

Lo stesso suo identificarsi con la madre è significativo. Anche in autoritratti giovanili accentua le sue rughe, se le inventa per somigliare alla madre. Gli piace l'idea di somigliarle, anche di essere piccolo di statura come lei, nonostante lui fosse energico e forte come tutti i Nivola. Per disegnarla gli bastava fare se stesso e aggiungersi qualche ruga e il fazzoletto. Un segno di legame profondo, intimo, con zia Juvanna Mele, che era piccolina e vivace, in contrasto con ziu Nivola che era grande e solido.

I valori del mondo maschile non gli piacevano davvero. Ho a casa un acquerello che mi ha regalato Ruth che è un atto di accusa violentissimo contro il mondo maschile. Un uomo ucciso, rovesciato sul dorso con le braccia spalancate sopra un mucchio di detriti, viene mangiato dai maiali, sotto gli occhi indifferenti del porcaro che guarda rilassato, appoggiato al suo bastone mentre sullo sfondo, una donnetta con un fascio di legna sulla testa passa veloce senza guardare e sta per scomparire tra le case. L'indifferenza del porcaro è ostentata. Forse l'ha ucciso lui o è un testimone neutrale, non cambia molto. La fuga della donnetta è un dato storico preciso. Le donne erano eternamente spaventate fuori di casa, nei luoghi aperti, pieni di mille demoni. Pregavano "Eo passo - vio e lasso - passo in mesu - lumen de Gesu" e correvano a barricarsi in casa e a tenere fuori la paura con le formule magiche "Gruches in janna e in finestra - si v' at cosa mala a fora sind' essat".

La scena del dramma è un rione contadino sventrato. Lo spiazzo in primo piano è stato prodotto abbattendo casette basse e colorate delle quali ancora si vedono muri superstiti, sulla destra con monconi di travi sospesi, e le macerie ammucchiate al centro dello spiazzo frammiste al pietrame di granito. Saranno sostituite dalla case a torre dei prinzipales, proprietari ricchi e violenti, come quella al centro sullo sfondo, di granito nudo, mai finite, con le sporgenze negli spigoli che serviranno per agganciare gli ampliamenti, senza aperture all'esterno. Le case dei violenti non hanno la fiducia delle casette dei contadini, non possono permettersi le scalette aperte sui patii comuni, perché si attendono che gli altri esercitino contro di loro la violenza di cui essi sono capaci.

Può darsi, ed è la discussione di questi giorni, e di sempre, che quella violenza sia stata un fattore di progresso, che senza quella bramosia di ricchezza, di conquista, non ci sarebbe stata evoluzione. Se ne discute molto. Il paese contadino si sarebbe ripetuto per sempre identico, con la sua povertà, con le sue carestie cicliche, non compensate sufficientemente dalla sua serenità. Senza l'avidità dei proprietari, la loro cupa brama di pascoli e di potere, di affermazione individuale, non avremmo retto all'urto dell'esterno, più violento e più immorale del nostro mondo.

Può essere. Nell'acquerello mi pare, però, che il giudizio di ziu Titinu sia netto: lo sviluppo del paese cha ha eretto le case di granito, abbattendo le vecchie casette colorate, non è stato un progresso. I valori del mondo maschile non hanno portato progresso, ma provvisorietà, desolazione e squallore.

Il mondo di ziu Titinu si amplia, lasciando il paese. Il muratore diventa artista, modernissimo, attento a tutti i nuovi temi dell'arte contemporanea. Diventa cosmopolita in America, in una città come New York, che non è una città ma la città, tutte le città, e la sua tecnica e i suoi temi si raffinano, ma da quel mondo che voleva lasciare non si può uscire del tutto. La violenza, la brutalità, la sopraffazione sono nella società stessa, non si può sfuggirla se non in se stessi, nei luoghi della mente, nella cultura e nel ricordo mitico.

Quando riscopre le madri sarde ziu Titinu? La prima risposta è che le ha sempre avute dentro. Le ultime forme che vanno dall'80 in poi sono lo sviluppo coerente di forme precedenti, dalle pietre di piazza Satta ai piatti. Già nel contorno di immagini di Ruth che allatta la forma della madre, circolare, avvolgente, è nitida, completa, ma quella forma negli ultimi anni sembra tormentarlo. Le trova modi infiniti, la accarezza in tutte le posizioni, la allunga, la allarga, la fa in legno, in pietra, in carta, in oro, in tutti i materiali possibili. Non è più una soluzione artistica che sta cercando, un esito stilistico, sta operando una ricerca profonda, filosofica, secondo un'esigenza che è forse di tutti i grandi artisti. A un certo punto della loro maturità artistica, quando la tecnica diviene quasi gesto automatico, la loro preoccupazione non è mirata essenzialmente all'esito stilistico.

Certo, le opere di ziu Titinu sono belle, non le guarderemmo se non lo fossero e parlerebbero di lui solo quelli che lo avrebbero amato anche se non avesse saputo fare le cose che faceva. Certo anche è che ziu Titinu sapeva di fare cose belle, di essere bravo nel suo mestiere, ma non credo che gli bastasse e che pensasse che l'arte è solo bellezza. Un poco come le donne che fanno il pane: ce ne sono che danno forme bellissime, affascinanti, a un pane destinato a essere mangiato. Sembra un nonsenso, ma non sarebbe ancora di più un nonsenso un pane che non fosse mangiabile? E se è bello non lo si mangia con più fame? La bellezza è già insita nel lavoro umano, chi sa lavorare fa cose belle.

L'utilità del lavoro umano non è data solo dalla sua bellezza. Un tramonto o un paesaggio o un volto o un corpo o una pietra hanno una bellezza che l'uomo non saprebbe ripetere e sarebbe sciocco dedicare il proprio tempo a cercare qualcosa che è dappertutto. Nel lavoro umano c'è altro, oltre alla bellezza, c'èche gli altri uomini lo possono mangiare, abitare, usare, godere, capire.

Così penso che ziu Titinu si preoccupasse poco del risultato estetico, non perché lo sottovalutava, ma perché lo dava per certo, sapeva di essere bravo. "Mastru 'e muru" si definiva. Un abile "mastru 'e muru" non ha assolutamente dubbi sulla propria capacità tecnica, anche se cerca continuamente di arricchirla: si preoccupa di più del progetto. Nell'arte la tecnica e il messaggio, il progetto, sono componenti entrambi essenziali e entrambi sempre presenti. Dando per scontata la bellezza delle opere, cerco di capire il messaggio. Non mi chiedo se il pane che mi attrae è bello. Voglio mangiarlo e so, se me lo si chiede, che voglio mangiarlo perché è bello.

D'altronde, ziu Titinu è molte volte esplicito nei suoi messaggi e aggiunge titoli e didascalie alle sue opere, quasi dichiarando che la sua preoccupazione è quella di trasmettere pensieri assieme alle sensazioni e che il pregio estetico non si esaurisce in se stesso ma serve a chiarire il contenuto.

Ricordo che una ventina d'anni fa andai a vedere una sua mostra a Orani. lo ero tanto intelligente e tanto esperto d'arte che non vi so dire bene neanche che cosa ci fosse esposto. Non conoscevo ziu Titinu e mi intimidiva, ma ero in compagnia di un suo nipote. lo o il nipote, o insieme, non ricordo bene, gli chiedemmo il significato di un pezzo, forse ridacchiando, un po' imbarazzati, un po' irriverenti. Si rifiutò, ci parve, molto gentilmente peraltro, di darci una qualsiasi spiegazione e ci disse che il significato era quello che noi vedevamo e che lui non poteva conoscerlo. Fui molto deluso della risposta, anche se adesso so che quella era una spiegazione. Confesso che di lui avevo allora l'idea di un sardo sfuggito ai disagi della Sardegna, un po' sardista per posa, un po' snob. Oggi che so di essere meno intelligente penso che volesse dire l'esatto contrario di quello che avevo capito e che fosse deluso e un po' sconfortato che i ragazzi oranesi fossero così incolti da non riuscire a comprendere ciò che lui diceva chiaramente, che pensasse con tristezza che eravamo troppo dentro i nostri mali per capirli visti dall'esterno.

Oggi me lo rappresento spesso, vivamente, intento a tormentare se stesso e la materia per trovare la forma di un discorso che gli si faceva sempre più chiaro, per esprimerlo compiutamente, senza banalizzarlo; Così mi piace pensare che leggendo, o solo guardando, un bel giorno, il bellissimo libro sulla Sardegna nuragica di Zervos nella ristampa del 1980, con le sue grandi foto in bianco e nero, che Ruth conserva nello loro casa americana, o altri libri sulla Sardegna, o guardando nella sua memoria, ha trovato le madri eieladiche, la madre bellissima di Senorbì, le domus di Sant'Andrea Prius, i templi a pozzo, o pozzi sacri, le tombe dei giganti con le loro stele e con il loro cerchio di pietre davanti alla tomba, e ha pensato che la sua concezione della vita gli era tramandata, come lo abbiamo pensato tanti sardi davanti ai monumenti dei nostri padri, come ci viene da pensare ora davanti alle sue opere. È forse quello che voleva dire, quando affermava nel museo di Cagliari, rivolto a Vincenzo Santoni, che ne era allora direttore: "Queste cose le ho fatte io". È l'affermazione della continuità culturale, dell' eredità del sangue. E lo dice nelle madri in forme altissime.

La vita è femmina, anche nei maschi. La terra è madre. Tutto è femminile nella sua possibilità di fecondarsi e generare, tutta la terra. Anche il muro può essere gravido, di un tesoro di un'attesa, di un possibilità di fecondarsi e generare, tutta la terra. Anche il muro può essere gravido, di un tesoro, di un'attesa, di una possibilità dolcissima. La tomba domus è un utero, la morte è un ritorno nel corpo della madre, il pozzo sacro è anche vulva, bisogna andarci dentro per attingere l'acqua vitale, bisogna tornare alla madre per essere davvero se stessi. È il recupero del ricordo che si fa sempre più stringente. E abbiamo la Sardegna fatta di pane con Orani al centro, abbiamo i versi per la sorella Gonaria che vuole tornare a Orani e che nega valore a tutto il resto del mondo, abbiamo la fontana musicale di Ulassai, la sua idea di casa museo nella casa della madre, il modello di cappella corpo che sarebbe così bello realizzato a Gonare, e le tantissime madri nella cui immagine opera una ricerca senza tregua fino all'ultimo abbraccio col tappeto di Sarule.

Questo museo è un libro meraviglioso illustrato con figure bellissime. Anche solo guardare le figure è arricchirsi, aprire il proprio orizzonte, farsi tentare dal desiderio del volo. Ma farà anche nascere nei nostri ragazzi il desiderio di leggerlo, di non limitarsi alle figure, di comprendere i segni, e per riuscire a farlo dovranno studiare. Ne daranno una lettura diversa da quella che io ho accennato, certamente, ne daranno molte, ognuno darà la sua, come ziu Titinu voleva, nel tentativo di ripercorrere idealmente il viaggio di ziu Titinu, partendo da qui per arrivare qui, con l'approdo consapevole a questo tempio custodito dalle madri, omaggio della sua donna, dedicato alle donne.

Le sue donne. Ruth racconta spesso di quando ha conosciuto zia Juvanna Mele. Quando ziu Titinu l'ha presentata alla madre, ha detto "Est ebrea" e zia Juvanna ha commentato "Chei sa Madonna". Oggi è difficile capire l'intensità di quelle battute. Dobbiamo ricordare che la presentazione è avvenuta mentre l'Italia, Sardegna compresa, viveva il delirio razzista della follia del fascismo, che aveva già fucilato l'anarchico Schirru, reo di aver pensato di uccidere Mussolini.

Schirru è figura carissima a ziu Titinu, come dimostrano i suoi pannelli sulla vicenda, quella rappresentazione terribile dei sardi chiamati a fucilare il reprobo, a lavare l'onta gettata dal sardo sulla sua terra, quell' incubo dei fratelli che uccidono il fratello per ingraziarsi il despota, mentre la sorella e il fratello prete del martire supplicavano il Duce di per mettere loro di cambiare cognome per non essere associati al congiunto ripudiato. Ziu Titinu, che non era antifascista solo per l'amore di Ruth, ma perché lo era strutturalmente, nemico di ogni tirannide, già certo della persecuzione, aveva forse paura di rivivere la stessa vicenda, anche senza il suo epilogo di sangue, di essere abbandonato dai suoi?

Il suo modo di presentare Ruth, est ebrea, è anche una domanda. Forse temeva di sentirsi dire "Izu me', propriu un'ebrea di piccavasa?" ed era pronto a voltare i piedi e andarsene, perché mi pare di capire che era uomo indulgente con mille forme della debolezza umana, ma non avrebbe perdonato neanche alla madre la follia idiota del razzismo. Nella risposta c'è tutto l'amore intelligente della madre oranese. È la rassicurazione al figlio che la differenza di provenienza e di cultura non costituivano una barriera, ma un motivo in più per amare la nuova figlia e che l'ostilità del regime, le difficoltà già sicure che la coppia avrebbe incontrato non la faceva esitare nel suo amore. Il fatto che Ruth ricordi l'episodio con commozione e tenerezza immutate dice quanto l'abbia colpita questa prontezza nell'amare e nel comprendere. A zia Juvanna Mele non importava minimamente che il fascismo non condividesse la scelta del figlio e che quella scelta potesse essere pericolosa. Non si poteva discutere l'amore del figlio, non si poteva non amare chi lo amava. Le dee-madri di ziu Titinu si sono capite subito. Hanno amato l'una nell'altra l'amore comune e la capacità solo femminile di dedicarsi a chi si ama e di proteggerlo con modestia e discrezione.

A noi, per fortuna di tutti, non è servito il coraggio per amare Ruth Guggenheim. Ribadiamo senza falsi pudori, e lo rivendichiamo come unico nostro merito, di averla amata da subito, di averla sentita da subito unita a noi da un legame profondo, di avere trepidato con lei, quando veniva da noi e aveva l'anima sospesa per la salute del figlio lontano, di averle fatto una corte serrata, spero non invadente e fastidiosa, tenera quanto siamo riusciti, delicata e rispettosa, e di avere giurato a lei e ai suoi figli, di cui non sottolineo i meriti, perché credo che si siano sentiti compresi nelle parole, pur inadeguate, indirizzate alla loro madre, l'amore imperituro nostro e di tutta la nostra gente, e ringraziamo commossi questa donna, piccola e forte, che ha vegliato sulla sua vita e sulla sua opera, e che ha voluto che queste madri fonti, da lui evocate e ricreate, fossero poste qui, dove forse hanno avuto la loro prima origine, fonti di vita e di cultura per il paese e per la terra dove hanno generato questo loro figlio meraviglioso. Come sei bella, amata mia! Come sei bella!